構造設計を始める前に、まずはものがどうやって壊れるかを知ることが重要です。壊れ方のイメージができるようにしていきましょう。

どうやったら壊れるか

ものはどうやったら壊れるでしょうか。

| 投げる |

| 落とす |

| ぶつける |

| たたく |

| 引っ張る |

| 曲げる |

| ねじる |

| 引き裂く |

| 加熱する |

壊れ方の違いは

壊れ方にも違いがあります。

| 壊れる原因 | 壊れ方 |

| 投げる | バラバラ、こなごな |

| 落とす | バラバラ、つぶれる、割れる |

| ぶつける | へこむ、つぶれる、割れる |

| たたく | へこむ、つぶれる、割れる |

| 引っ張る | ちぎれる、伸びる |

| 曲げる | ゆがむ、折れる、曲がったところが割れる |

| ねじる | らせん状になる |

| 引き裂く | ちぎれる |

| 加熱する | 溶ける |

力(荷重)の種類

作用している荷重は壊れ方と関係があります。

| 壊れる原因 | 壊れ方 | 荷重の種類 |

| 投げる | バラバラ、こなごな | 衝撃荷重 |

| 落とす | バラバラ、つぶれる、割れる | 衝撃荷重 |

| ぶつける | へこむ、つぶれる、割れる | 衝撃荷重 |

| たたく | へこむ、つぶれる、割れる | 圧縮荷重 |

| 引っ張る | ちぎれる、伸びる | 引張荷重 |

| 曲げる | ゆがむ、折れる、曲がったところが割れる | 曲げ荷重 |

| ねじる | らせん状になる | ねじり荷重 |

| 引き裂く | ちぎれる | せん断荷重 |

| 加熱する | 溶ける | 熱荷重 |

壊れるまでに至る種類

1回の荷重で壊れることを一発破断といいます。

荷重が繰り返し作用して壊れることを疲労といいます。

損傷モードと荷重の関係まとめ

壊れ方には大きくわけて2種類があります。

1回の荷重で壊れる⇒一発破断

荷重が繰り返し作用して壊れる⇒疲労

| 損傷モード | 荷重の状態 | 注意点 | |

| 一発破断 | 延性(えんせい)破壊 | 引張荷重 | 伸びる材料により発生 |

| 脆性(ぜいせい)破壊 | 引張荷重 | 脆い(伸びない)材料で発生 | |

| 座屈 | 圧縮荷重 | ねじりや曲げでも発生する | |

| 衝撃破壊 | 衝撃荷重 | ||

| 疲労 | 低サイクル疲労破壊 | 中程度の荷重が繰り返し | |

| 高サイクル疲労破壊 | 小さい荷重が無限回繰り返し | 振動により発生する | |

| クリープ破壊 | 高温で小さい荷重が繰り返し | クリープ温度が材料で異なる | |

破壊の様子

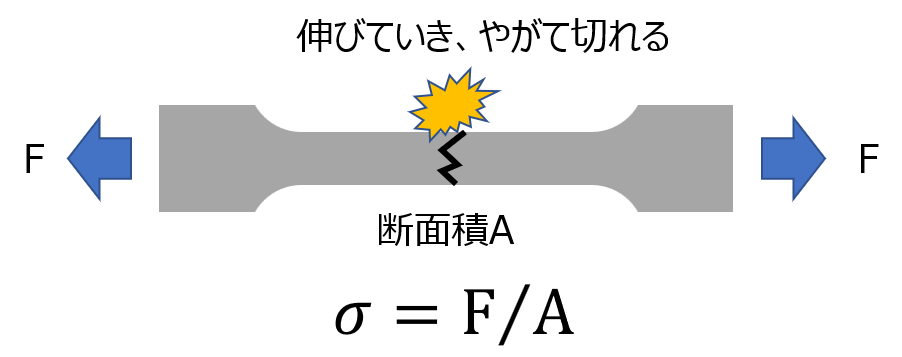

引張りによる破断

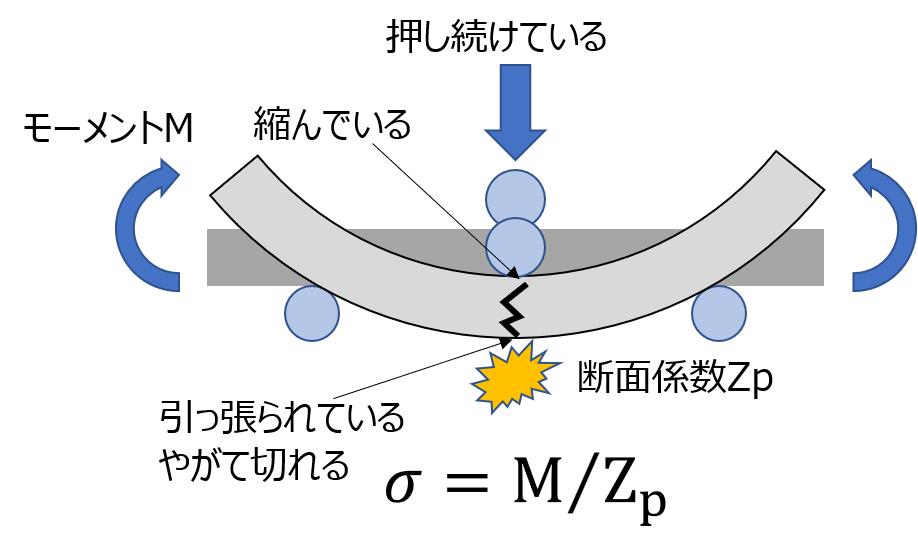

曲げによる破断

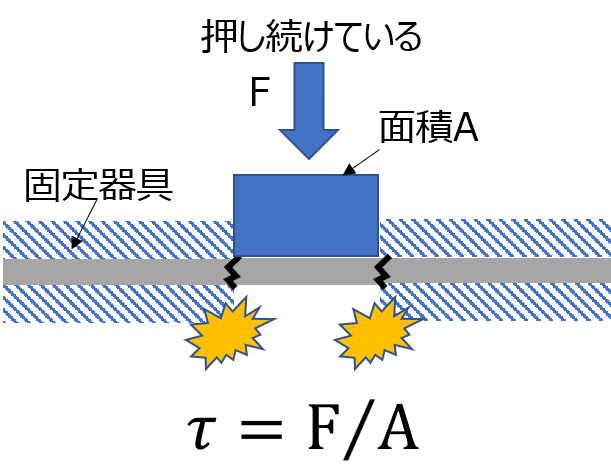

せん断による破断

脆性破壊

ガラスやセラミックなど伸びない材料が変形せずに粉々になる現象で、瞬間的に破壊すること

低サイクル疲労

塑性変形を与えるような大きな繰り返し荷重を作用させた場合、10,000 cycle 以下の繰り返し数で疲労破壊すること

高サイクル疲労

降伏応力より低い繰り返し荷重を作用させた場合に疲労破壊すること(疲労という場合は、寿命の長い高サイクル疲労を指す場合が多い)

クリープ

高温下の状況で物体に一定の荷重を加え続けていると、時間とともに物体が変形していく現象のこと

クリープ(creep)は「這う」「忍び寄る」という意味で、オートマ車でブレーキをはなすと、ゆっくり勝手に動き出すクリープ現象と同じです。

ちなみにコーヒーに入れるパウダーはクリーミング(creaming)パウダー(powder)から、CREAming PowderでCREAPになったそうです。

コメント